Conhecidas as conclusões da última reunião do G20 e a piedosa intenção manifestada pelos líderes das maiores economias mundiais de[1]:

- lançar um pacote de 1,1 biliões de dólares para recuperar a economia;

- aprovar mais regulação para o sector financeiro;

- limitar os salários dos executivos;

- promover o comércio internacional e combater o proteccionismo;

- divulgar uma lista negra de Paraísos Fiscais;

- agendar uma nova reunião do G20;

de pronto fica no ar a questão de saber o que de concreto poderemos esperar daquela cimeira e se após ela terão, ou não acabado todos os problemas.

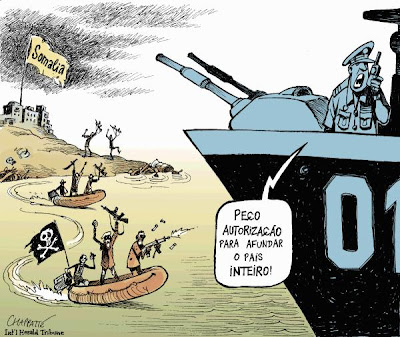

O essencial do debate deverá ter-se centrado, como o anteviu o humorista Chappatte,

na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.

na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.

Se lembrarmos que de concreto e enquanto acção de intervenção imediata, apenas foi aprovado o reforço de capital ao FMI, para que este organismo veja aumentada a sua capacidade de intervenção, mas que foi em grande parte graças à actuação do FMI e do Banco Mundial, nomeadamente na aplicação dogmática dos conceitos do Consenso de Washington, que se reuniram as condições para o eclodir da crise, e que as restantes medidas não passam de boas intenções proteladas para depois da crise, poder-se-à continuara a anunciar o sucesso da cimeira?

Mesmo que se aceite como boa a afirmação atribuída a Barack Obama (e citada pelo EXPRESSO) de que a «cimeira foi ponto de viragem’» importa entender em que é que ela marca alguma ruptura com o passado. Além do “pacote financeiro” (que podemos perfeitamente classificar como mais do mesmo) que outras importantes novidades trouxe a reunião de Londres?

Com as respectivas economias afundadas numa crise profunda, os jornais ingleses e americanos preferiram dar relevo aos poucos resultados e ao papel conciliador que Barack Obama terá desempenhado no processo, algo perfeitamente natural dada a gravíssima situação da economia norte-americana mas de grande relevo face ao perfil jactante e sobranceiro do seu predecessor, ainda que, revelando um sentido mais pragmático da crise, os correspondentes do LE MONDE prefiram falar em «quatro orientações para tentar salvar a economia mundial», ainda que o editorial classifique a reunião como um «G20 fundador» e rejubile com o nascimento de «...um novo mundo [...] um mundo menos anglo-saxónico e menos liberal. Vinte anos depois d aqueda do Muro de Berlim, dez anos depois do fracasso da Conferência de Seattle para a liberalização do comércio, parece desenhar-se um novo equilíbrio, quer no plano político quer no plano económico, agora ligados como nunca».

Além do já referido reforço de capital para o FMI – um pacote de 1,1 biliões de dólares a gerir por aquele fundo até 2010 – os líderes das grandes economias devem ter recordado os conselhos atempadamente prodigalizados pelos grandes banqueiros (que o mesmo Chappatte não hesitou em apresentar numa manifestação à entrada da reunião) e, pudicamente, ficaram-se por umas referências a umas medidas para depois da crise.

Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.

Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.

Referidas as medidas concretas e de aplicação imediata, apenas falta mencionar o conjunto de intenções que deverão alvo de novas reuniões e negociações, tais como o tal reforço da regulação do sistema financeiro, a limitação dos rendimentos dos executivos e a publicação de uma lista negra de “offshores”, face á quais não será de estranhar que aumente o descontentamento e a contestação pública.

Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio.

Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio.

Por estranho que possa parecer, em meu entender os principais pontos positivos da reunião de Londres não tiveram qualquer relação com a crise económica nem com a forma como as grandes economias pensam combatê-la, mas sim nos encontros bilaterais que Obama manteve com líderes como o chinês Hu Jintao ou o russo Medvdev. Mas isso será para outra análise...

__________

[1] Tal como são enunciadas pelo ECONÓMICO.

Por isso destaco hoje o último número da revista VISÃO, que nos oferece uma interessante perspectiva do que seria hoje esse número se ainda houvesse censura…

Por isso destaco hoje o último número da revista VISÃO, que nos oferece uma interessante perspectiva do que seria hoje esse número se ainda houvesse censura… É que contra argumentos como os que integram a canção:

É que contra argumentos como os que integram a canção:  e para mais ao ritmo que os “Xutos” lhe imprimem, a luta vai ser duríssima.

e para mais ao ritmo que os “Xutos” lhe imprimem, a luta vai ser duríssima.

na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.

na discussão entre a necessidade de mais Estado ou de muito mais Estado, com as conclusões a enunciarem mais um compromisso.  Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.

Esta medida deverá ainda ser reforçada por um apoio ao comércio internacional, no montante de 250 mil milhões de dólares, e pela promoção de políticas anti-proteccionistas, mesmo quando no dia-a-dia continuam a surgir notícias que contrariam aquele princípio.  Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio.

Esta contestação será tanto mais heterogénea quanto ficaram por abordar (e ainda mais por resolver) questões tão importantes quanto o futuro da regulamentação e o respectivo modelo e supervisão, o papel futuro do dólar – continuará esta moeda a poder ser aceite como termo geral de troca internacional e de meio de reserva financeira, como até agora tem sido – e a necessidade de mudanças nos mecanismos de fixação das taxas de câmbio.