O QUE NOS TEM DITO A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Embora os meios de comunicação ocidental continuem a esforçar-se para alimentar essa tese, basta juntar algumas pontas de informação solta e dispersa para repararmos que as peças do “puzzle” já não encaixam.

Além da estranha coincidência do ataque ao posto fronteiriço israelita ter ocorrido precisamente no dia em que seria assinado o acordo entre a Fatah e o Hamas (como já o referi aqui) que deveria permitir o levantamento das sanções económicas impostas pelos EUA e UE sobre o governo palestiniano liderado pelo Hamas, em resultado das eleições realizadas em finais de Janeiro, importa ainda recordar que aquele acto seguiu a uma acção do Tsahal (exército israelita), que na véspera penetrara na Faixa de Gaza para capturar dois palestinianos militantes do Hamas (ver entrevista de Noam Chomsky em DEMOCRACY NOW e o artigo de Jonathan Cook em GLOBAL RESEARCH).

Estes dois acontecimentos muito próximos no tempo são perfeitamente reveladores da muita desinformação que por aí circula. Enquanto a primeira violação do território palestiniano foi pura e simplesmente esquecida pelos meios de comunicação, a segunda foi prontamente difundida e elevada à categoria de «escalada na violência» embora não tenha passado do que se poderia designar por uma acção militar típica – ataque a um posto militar de um país estrangeiro que controla indevidamente as fronteiras do país vizinho – e o seu resultado, a captura de um soldado, foi transformado num rapto.

Contrariamente ao soldado capturado, cujos captores anunciaram de pronto uma proposta para a sua troca por mulheres e crianças palestinianas prisioneiras em Israel, desconhece-se completamente qualquer informação sobre os dois palestinianos aprisionados por este.

O governo israelita emitiu um pronto ultimato para a entrega do seu soldado capturado e logo que este expirou deu início aos ataques militares à Faixa de Gaza; como tem sido largamente noticiado alguns dias depois foi o Hezbollah libanês a proceder de forma idêntica, capturando dois soldados israelitas em território libanês que aquele movimento considera ocupado por Israel. Tal como sucedera com os palestinianos, logo que expirou o ultimato Israel iniciou o bombardeamento aéreo de alvos em território libanês e, tal como sucedera na Faixa de Gaza, também aqui os alvos escolhidos incluíram infraestruturas básicas como aeroportos, estradas, pontes e edifícios que Israel alega serem utilizados pelo Hezbollah.

Mas o cúmulo do cinismo advém do facto da aviação israelita ter lançado panfletos a apelar às populações para abandonarem as zonas que iria bombardear e iniciar esses mesmos bombardeamentos pela destruição das vias de comunicação. Entretanto os meios de comunicação ocidental, fazendo-se principalmente eco da informação de origem israelita, revelam-nos diariamente o número e os resultados dos mísseis disparados sobre território judaico, paralelamente com os resultados dos bombardeamentos sobre o Líbano, mas raramente comentam que o número de baixas registado é da ordem de 1 israelita para 10 libaneses e que o número de refugiados neste país (800.000 segundo os dados de há um ou dois dias) representa cerca de ¼ da população daquele país.

Esta breve apreciação da forma como a imprensa ocidental tem vindo a informar-nos sobre o que se está a passar no Líbano não pode ficar completa sem algum esclarecimento sobre as razões desta desinformação. Uma das razões (e talvez das de maior peso) é que os jornalistas ocidentais sentirão maior afinidade com Israel, mas fundamentalmente terá a ver com uma facilidade linguística (muita da informação difundida em Israel é-o em língua inglesa); outra é que os jornalistas presentes no Líbano acabam por relatar mais o que vêem (a destruição e os desalojados) que o que se passa e a reacção das populações (ainda e sempre por dificuldades linguísticas), mas outra razão importante prende-se com o fraco conhecimento das realidades da zona e da sua história recente.

Assim, quando por exemplo Israel acusa o Hezbollah de ter violado a fronteira para «raptar» dois dos seus soldados (incidente que classifica como “muito grave”), para o Hezbollah a fronteira fica alguns quilómetros mais à frente, na medida em que considera aquele território como indevidamente ocupado por Israel na sequência da ocupação ocorrida em 1982.

A HISTÓRIA RECENTE DA PALESTINA

Desde finais do século XIX que movimentos e organizações judaicas vinham pugnando pela criação de um estado judaico e iniciaram um processo de aquisição de terras e da respectiva colonização na Palestina. Com a I Guerra Mundial em que os ingleses ocupam a Palestina na sequência da retirada do Império Otomano este movimento intensifica-se a ponto de ter originado conflitos entre judeus, árabes e ingleses (é o período da constituição de uma organização judaica de natureza defensiva, a “Haganah”, e de outras de natureza guerrilheira como o “Irgun” e o “Stern”, das quais viria a resultar o actual Tsahal)

A nova ordem internacional estabelecida com o final da II Guerra Mundial e a crescente oposição judaica à presença e administração inglesa levará este país a abandonar a região e a entregar à ONU a gestão de um território composto pela Palestina e pela Transjordânia. Esta organização internacional, sem qualquer consulta prévia aos interessados (árabes) vota uma resolução, em 1947, que cria dois estados: um judaico e outro árabe e uma zona de administração internacional – a cidade de Jerusalém.

A nova ordem internacional estabelecida com o final da II Guerra Mundial e a crescente oposição judaica à presença e administração inglesa levará este país a abandonar a região e a entregar à ONU a gestão de um território composto pela Palestina e pela Transjordânia. Esta organização internacional, sem qualquer consulta prévia aos interessados (árabes) vota uma resolução, em 1947, que cria dois estados: um judaico e outro árabe e uma zona de administração internacional – a cidade de Jerusalém.

As facções judaicas mais radicais e os árabes (incluindo os palestinianos) rejeitam a resolução da ONU que distribuíra o território na proporção de 55% para os judeus e 45% para os palestinianos e em 1948 é unilateralmente constituído o Estado de Israel. Na sequência desta acção os estados árabes vizinhos (Egipto, Jordânia, Síria e Líbano) abrem as hostilidades com o novo estado; a guerra terminará em 1949 com Israel a ocupar agora 75% do território da Palestina, incluindo Jerusalém Ocidental que era território sob administração da ONU.

As guerras entre Israel e os vizinhos estados árabes sucederam-se quer por razões intrínsecas quer por mero oportunismo, como foi o caso em 1956 quando aproveitando a Crise do Canal do Suez Israel atacou o Egipto, bem como as ocupações de novos territórios. Assim, em 1967 na sequência da Guerra dos Seis Dias Israel ocupa o Sinai (Egipto), a Cisjordânia e a Faixa de Gaza (território palestiniano), os Montes Golan (Síria) e Jerusalém Leste (ONU).

Com a ocupação da totalidade dos territórios palestinianos intensificam-se as acções de guerrilha (principalmente as da Fatah, liderada por Yasser Arafat), é criada a OLP (Organização de Libertação da Palestina) e sucedem-se novos conflitos declarados com o Egipto e a Síria (Guerra do Yom Kipur) que terminam sem significativas mudanças na partilha de territórios locais, mas com a primeira crise do petróleo quando a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) boicota o fornecimento aos países apoiantes de Israel.

A este período mais agitado sucede-se outro onde a comunidade internacional tenta introduzir alguma moderação e a negociação de um acordo de paz. Sucede assim o Acordo de Camp David pelo qual Israel (Menachem Begin) e o Egipto (Anwar Al Sadat) põem termo às hostilidades e Israel devolve o território ocupado do Sinai.

Este acordo bilateral é rejeitado pelos restantes países árabes e a tenção volta a recrudescer na região, até que em 1982, ano em que se conclui a entrega ao Egipto do Sinai, Israel invade o Líbano sob a alegação de pretender liquidar a OLP, ocupa a capital Beirute mas um acordo prévio possibilita a retirada atempada daquele movimento; Israel mantém a ocupação do Líbano sucedendo-se a eleição de um presidente favorável ao ocupante, rapidamente assassinado e os massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, perpetrados por milícias libanesas pró-israelitas (com o beneplácito de Ariel Sharon, então comandante militar na zona) como represália pelo assassinato do recém eleito presidente Bachir Gemayel.

À retirada da OLP sucede-se a criação do Hezbollah (movimento libanês xiita) e iniciam-se as acções de guerrilha, principalmente no sul do território, contra o exército israelita. Com a retirada israelita em 1985, mas mantendo sob ocupação uma faixa fronteiriça retoma-se um período de acesa guerra civil no Líbano (iniciado em 1975) que só se acalmará com a entrada naquele país do exército Sírio.

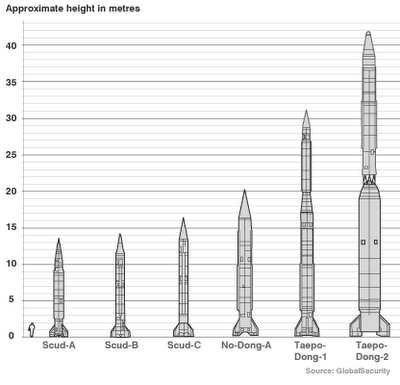

Em 1987 eclode a Primeira Intifada (revolta das pedras) nos territórios palestinianos que de pronto o Tsahal procura reprimir. A brutalidade da reacção israelita (avanço de forças blindadas contra uma população armada de pedras) acaba por conduzir a opinião pública internacional a uma posição de maior simpatia pela OLP, o que não impede os EUA de fornecerem sofisticado equipamento militar a Israel durante a I Guerra do Golfo (sistemas de mísseis anti-míssil “Patriot”) e assim assegurarem a sua defesa contra os ataques dos “Scud” iraquianos.

Resolvida a crise iraquiana, motivada pela invasão do Koweit pelo Iraque, com Yitzhak Rabin como chefe do governo, Israel negoceia em 1993 com a OLP de Arafat um acordo de paz (Acordo de Oslo) e em 1994 com a Síria. O Acordo de Oslo que previa uma progressiva transferência de poderes de Israel para a então criada Autoridade Palestiniana sobre os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, rapidamente começou a ser posto em causa por atentados organizados pelo Hamas (movimento palestiniano xiita que os serviços secretos israelitas ajudaram a criar para minar a implantação da Fatah), servindo de pretexto para sucessivos adiamentos na implantação dos Acordos de Oslo e para sucessivas incursões militares israelitas nos territórios palestinianos.

Com o assassinato de Rabin em 1995, por um extremista israelita, sucede um governo do Likud dirigido por Benjamin Netanyahu e intensificam-se os diferendos com a Autoridade Palestiniana.

Em 2000 e com Ehud Barak na chefia do governo israelita, retoma-se uma tentativa de acordo (o Acordo de Camp David, sob a iniciativa do presidente americano Bill Clinton) que não resulta quando os palestinianos recusam ver reduzida a sua área da Cisjordânia em mais 10%. Na sequência deste fracasso e da visita provocatória de Ariel Sharon (então candidato do Likud) à Esplanada das Mesquitas, área situada em Jerusalém Leste e reivindicada pelos palestinianos, eclode a Segunda Intifada ou Intifada de Al Aqsa, sob a direcção de Marwan Barghouti.

Em 2000 e com Ehud Barak na chefia do governo israelita, retoma-se uma tentativa de acordo (o Acordo de Camp David, sob a iniciativa do presidente americano Bill Clinton) que não resulta quando os palestinianos recusam ver reduzida a sua área da Cisjordânia em mais 10%. Na sequência deste fracasso e da visita provocatória de Ariel Sharon (então candidato do Likud) à Esplanada das Mesquitas, área situada em Jerusalém Leste e reivindicada pelos palestinianos, eclode a Segunda Intifada ou Intifada de Al Aqsa, sob a direcção de Marwan Barghouti.

Após o assassinato de Rafik Hariri, primeiro-ministro libanês, e sob pressão internacional a Síria retira em 2002 do Líbano, deixando assim espaço para a reimplantação do Hezbollah no sul daquele território. Embora integrante do actual governo libanês o Hezbollah sempre pareceu apresentar uma agenda e objectivos próprios, entre os quais sempre referiu a recuperação da faixa a sul do território, ainda sujeita a ocupação israelita, e a libertação dos prisioneiros libaneses detidos em Israel. Na Cisjordânia intercalam-se os períodos de alguma acalmia com o recrudescer dos confrontos, com acções de guerrilha palestiniana a sucederem-se a acções militares israelitas, que chegaram a cercar o quartel-general de Yasser Arafat em Ramallah, ou vice-versa.

Poucos antes da morte de Arafat em 2004, por pressão israelita e da comunidade internacional o governo da Autoridade Palestiniana foi dividido entre este e uma recém criada figura de presidente, cargo que actualmente é ocupado por Mahmud Abbas. Se até àquele momento Israel ia alegando que era impossível negociar com Arafat, fosse por este apoiar o “terrorismo”, fosse pela divisão entre a Fatah (a principal força da OLP) e o Hamas (movimento de orientação xiita, mais radical e que vinha ganhando cada vez maior apoio popular) para adiar a aplicação dos termos dos Acordos de Oslo. Com a reeleição de Ariel Sharon em 2003, o prolongamento da Intifada de Al Aqsa e alguma pressão internacional, aquele resolve iniciar um plano de retirada de tropas da Faixa de Gaza. Executado no verão de 2005 é acompanhado do reforço de medidas de segurança dos colonatos judaicos na Cisjordânia, traduzidas no início da construção de um muro em betão armado que, a pretexto de garantir a segurança das comunidades judaicas, funcionará como método de clausura para os palestinianos e inviabilizará a já muito periclitante economia palestiniana.

Apesar de retirada militar da Faixa de Gaza em momento algum Israel deixou de realizar acções militares (eufemisticamente designadas por «assassinatos selectivos») em qualquer dos dois territórios palestinianos, tomando como alvos quer militantes do Hamas quer da Fatah. Nem sequer deixou de interferir activamente na política interna palestiniana.

E AGORA…

Quando na sequência das eleições realizadas em Janeiro deste ano os palestinianos deram uma clara maioria ao Hamas, logo Israel veio reclamar contra a eleição de “terroristas”, encerrar as fronteiras com a Faixa de Gaza e a Cisjordânia e apelar à comunidade internacional para boicotar o novo governo. Como se não tivesse bastado a existência de dois pólos de poder, um governo liderado pelo Hamas e um presidente afecto à Fatah, que esteve à beira de originar um conflito interno, Israel cedo contou com o pronto apoio norte-americano e da UE para suspender o apoio financeiro à Autoridade Palestiniana. Confrontada com um boicote financeiro o governo teve que se virar para alguns dos estados árabes (Arábia Saudita, Síria e Irão) e para a Rússia para tentar obter os meios mínimos e simultaneamente tentar inverter a posição ocidental.

Sem tempo prático para mostrar a sua capacidade o governo palestiniano dividido entre os dois territórios (Israel impede a circulação dos palestinianos, inclusive dos membros do governo), obrigado a efectuar reuniões ministeriais por vídeo-conferência, limitado nos meios financeiros disponíveis e agora com a Faixa de Gaza novamente sob intenso fogo aéreo e de artilharia, dificilmente Ismail Haniyeh, o chefe do governo palestiniano, poderá mostrar as suas capacidades para conduzir a Palestina num sentido diferente do do conflito.

Se esta não era a intenção de Israel desde Janeiro último e se realmente o governo israelita de Ehud Olmert estava empenhado num sincero processo de pacificação, como se explicará que a acção militar lançada sobre o Líbano apresente uma planificação tão cuidada e rigorosa que os chefes militares israelitas até conseguem definir datas mínimas para a manutenção da ofensiva?

Se tudo isto não estava de certo modo planeado como explicar a coincidência do ataque israelita ao Líbano com a degradação da situação interna no Iraque e no Afeganistão e o do ataque do Hezbollah com o aproximar da data limite dada ao Irão para a resolução do seu programa nuclear?

Por fim apenas mais uma questão para reflexão. Há muitos anos que grupos radicais judaicos reclamam a criação do Grande Israel

enquanto outros, um pouco mais moderados, se ficariam pela Antiga Israel.

De uma forma ou outra, para estes grupos o Líbano é território a ocupar e aplicação prática das suas teorizações transforma de imediato as tão propaladas acções militares israelitas de meramente defensivas em expansionistas. E mais preocupante, é que parecem encaixar perfeitamente no actual discurso da Casa Branca de criação de uma nova ordem no Médio Oriente.

Quem nega que Condoleezza Rice se referiu à recente violência no Líbano como «as dores de parto de uma nova ordem»?