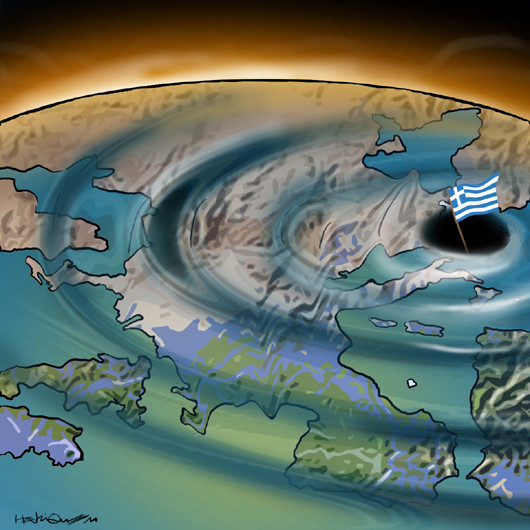

A crise das dívidas soberanas denominadas em euros, e em especial a grega, conheceram nas últimas semanas desenvolvimentos que de modo algum devem ser esquecidos, nomeadamente a eclosão dum movimento análogo ao iniciado em Espanha com os “Indignados” e que na versão helénica foi baptizado com o bem mais sugestivo termo “Aganaktismeni”, que significa “em cólera”.

E este bem que devia ser o estado de espírito da generalidade dos cidadãos europeus face à ausência de decisões da cimeira europeia de chefes de governo que teve lugar no final da semana passada; continuando a adiar a formulação duma política concertada para o combate a uma crise que eternizando-se apenas poderá redundar em maiores prejuízos para todos os intervenientes na Zona Euro e na fragilização desta divisa enquanto meio internacional de pagamentos, empurrando a solução para as mãos dos políticos gregos e para um novo empréstimo tutelado pelo FMI (depois dos iniciais 110 mil milhões de euros fala-se agora de mais 100 mil milhões), a opção dos políticos europeus apenas pode ser interpretada no sentido duma clara subordinação aos interesses dos credores dos países mais endividados.

Esta situação, que não constitui qualquer novidade, insere-se num contexto de clara dominância da conjugação das correntes políticas mais conservadoras com as teses económicas mais liberais, que em décadas anteriores produziram “escolas” como o “reaganismo” (nos EUA) ou o “tatcherismo” (no Reino Unido) que impuseram o “mercado” como o santo dos santos de todas as coisas. Com o desmembramento da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, os seus continuadores não se pouparam sequer a jactância de declararem o fim da história e o início duma nova era de abundância que a incontestada dominância dos capitais financeiros conduziu à rápida sucessão de crises especulativas que culminou na crise do “subprime” norte-americano e na crise financeira global que atravessamos.

Seja por pura incapacidade ou por intolerável omissão os grandes líderes mundiais (e os europeus em especial) continuam à espera da intervenção da “mão invisível” que reequilibrará os mercados e as suas economias, enquanto o sector financeiro mundial (aquele que, depois de desenvolver mecanismos financeiros que lhe permitem realizar lucros quer com as variações positivas dos mercados quer com as negativas, esteve na origem de todas as pequenas ou grandes crises das últimas décadas) continua tranquilamente a capitalizar ganhos e a beneficiar das ajudas dos fundos públicos dos mesmos governos que agora se recusam a intervir para solucionar o problema das dívidas soberanas.

Grécia, Irlanda e Portugal, são até agora os rostos visíveis do fracasso duma política monetária desprovida dos indispensáveis suportes fiscais e económicos, mas que tem servido na perfeição os interesses das principais economias europeias e de quem alimenta a esperança de não ver o dólar apeado do papel de divisa hegemónica. Foi graças à liberalização da circulação de capitais e a um sistema fiscal particularmente favorável[1] que se acentuaram as divergências de crescimento entre as economias do norte e do sul europeu, princípios estes em que assentaram a criação da moeda única e o Tratado de Maastricht, pelo que esperar daqueles a solução do problema que criaram é, no mínimo, absurdo.

Mas isso é precisamente o que parecem pretender os dirigentes dum conjunto de grandes empresas num documento publicado há dias no LE MONDE, no qual defendem a aplicação de regras ainda mais restritivas no financiamento público como via para a resolução do que apelidam de crise da dívida mas não do Euro. A este reconhecem a criação dum vasto mercado que lhes proporcionou ganhos acrescidos e maiores capacidades de financiamento e de competitividade internacional, pelo que rejeitam qualquer ideia de exclusão entre os actuais membros da Zona Euro. Por outras palavras, os grandes patrões franco-germânicos pretendem que tudo seja feito para que nada belisque os grandes ganhos que têm vindo a realizar, estratégia que está plenamente assegurada pela actuação do duo Merkel-Sarkozy.

Aliás o mesmo poderá ser dito da actuação dos governos submetidos aos programas de resgate patrocinados pelo FMI e pelo BCE, com especial destaque para o da Grécia que acaba de aprovar mais um pacote de austeridade e para o de Portugal, cujo recém eleito governo acaba de apresentar o seu programa que contrariando todas as promessas eleitorais inclui, pasme-se..., novos aumentos de impostos sobre os rendimentos do trabalho.

Esta estratégia de contínua transferência dos custos duma crise, em boa parte originada nos erros políticos de concepção e de estratégia em torno da moeda única, para as famílias e o contínuo apelo a políticas restritivas no capítulo do investimento e das despesas públicas sabendo-se geradora de recessão económica conduzirá ao agravamento da crise económica que aqueles países já atravessam e prontamente produzirá aquilo que os seus defensores afirmam pretender evitar – o contágio às restantes economias da zona euro.

Para se ter uma ideia do que está realmente em jogo atente-se que a estimativa das necessidades de financiamento até meados de 2013 das economias europeias sujeitas a programas de resgate (Grécia, Irlanda e Portugal) ascende a 200 mil milhões de euros, valor que as actuais disponibilidades do FEEF (Fundo Europeu de Estabilidade Financeira) e do FMI ainda comportam, mas se os ataques especulativos se estenderem ao chamado grupo de risco intermédio (Espanha Bélgica e Itália) o valor ultrapassará rapidamente aquele limite de 750 mil milhões de euros, pois a simples inclusão da Espanha elevará o montante inicial para mais de 520 mil milhões e a da Itália, com 1,1 biliões de euros, mais que duplicaria aquele valor.

A dimensão destes números (que embora sejam estimativas raramente são referidos pela comunicação social) é indispensável para se avaliar as proporções da catástrofe que ameaça a zona euro e o nível de responsabilidade do BCE que em nome da defesa da estabilidade e da contenção da inflação tem assumido uma intransigente recusa de monetarização da dívida pública (a célebre proposta de financiamento directo aos estados-membros) mas não tem receado a mesma prática em benefício do sistema bancário. Idêntica razão, acrescida das anteriormente apontadas para o eclodir da crise (a concorrência fiscal e salarial em economias com graus de desenvolvimento muito heterogéneo e a liberdade de circulação e de especulação dos capitais, directamente derivadas do modelo de introdução da moeda única e do Tratado de Maastricht), justifica o ponto de vista que defende a necessidade de reformulação de todo o modelo da moeda única, incluindo a transformação do papel do BCE, de financiador do sistema bancário europeu em financiador dos estados-membros.

Persistindo numa mera estratégia de adiamento, por ausência das necessárias medidas, ou na mera tentativa de ganhar tempo (como parece ser a opção por medidas paliativas e de reduzida ou nula eficácia geral) os dirigentes europeus continuam não só a beneficiar os credores a expensas das populações dos países periféricos do Euro como arriscam que a generalização do “pânico” atinja as suas próprias economias... e nessa altura já será demasiado tarde para impedir a falência do projecto europeu.

[1] No caso da Alemanha (a economia europeia que mais se destaca pelos seus excedentes comerciais) há ainda que acrescentar as inegáveis vantagens no capítulo dos custos salariais resultantes do processo de integração da Alemanha de Leste e do efeito que esta teve na redução do crescimento salarial.